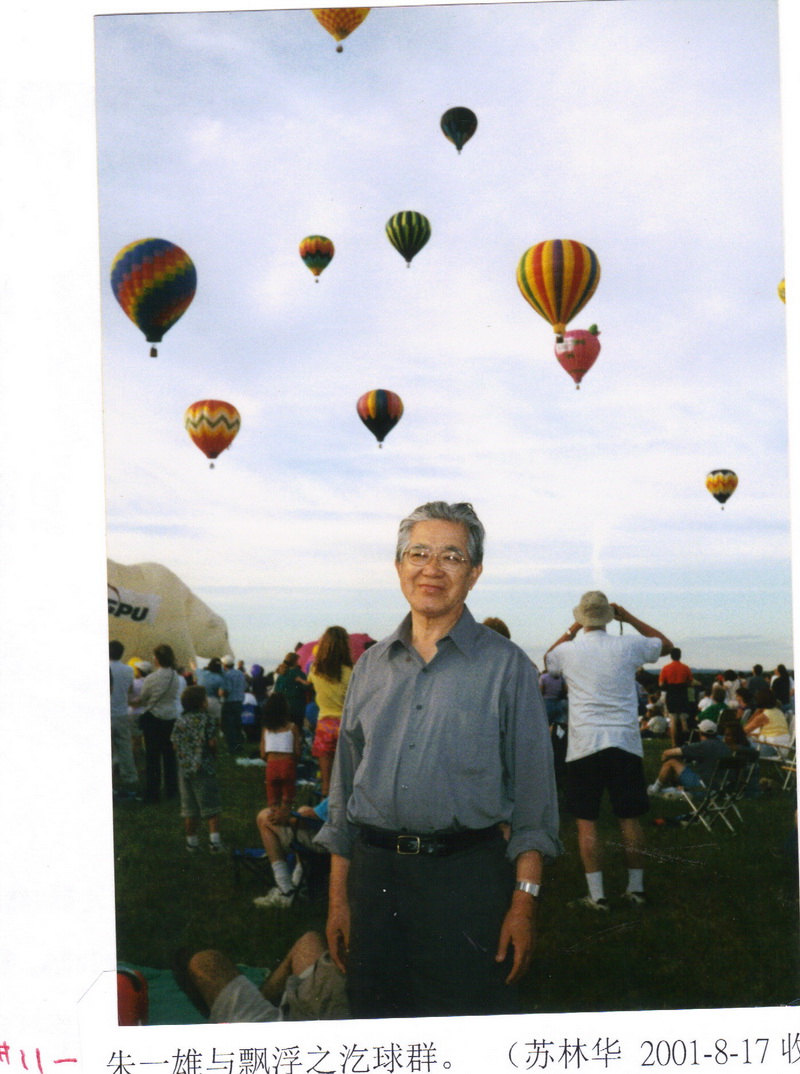

去年(2011年)初,接到母校朱校长和朱书记联名邀请函,邀我参加厦大建校九十周年庆典盛会,同时美洲校友会也发动旅美校友组团返校参加,计有40人之多,其中“七老八十”者由最年长的老学长庄昭顺(89岁)、朱一雄(88岁) 夫妇领头,我则因“年方84岁” 而殿后。

返美后,写下《厦大九秩华诞见闻录》一文,刊于《厦大美洲校友通讯》上,理事长刘伟敏阅毕,称很“感动”,说照我(们)这样生机勃勃且热爱母校之况,十年后当可参加厦大百年庆典,我则认为十年后之事不能太确定,但厦大九五大庆总可参加吧!

不意,今年厦大九一华诞前顷之3月19日夜,忽接刘理事长转来朱一雄兄之长女朱多丽电邮,称“我爸朱一雄过世了”,惊悉他3月17日在其弗罗达州(Florida)家中过世,3月23日在该州一殡仪馆内举行丧礼,7月7日在新泽西州(New Jersey)举行追思会。闻讯后令我不胜哀伤;往事前尘一一翻上心头,因作回忆之文如下:

长汀与厦门往事

朱学长是厦大1947年中文系毕业、我则是1948年机电系毕业,虽然他只比我高上一届,但他15岁时即为抗日游击队队长,后又辗转升学,故比我要大上四岁多(按:他1922年10月出生,我则是1927年2月);但在学校里,因他是名人,只有我认识他,他不知道我。

1944年夏,我由英华高中保送入厦大,8月暑假时须提前到长汀参加“甄别试”,由于尚未注册,无正式宿舍,就在大礼堂内搭铺,但讲台上经常排演着高年级学长的话剧《清宫外史》,所以我们这些临时床具白天就得靠边站,而负责舞台布置及监督的便是朱学长。其时由于他擅长木刻作品、绘画,各报刊上都可看到,故甚有名气。

1946年,厦大从长汀复员回到厦门,我们分别住在博学楼二楼之房内,两室窗户斜对着。他是大四,和苏仁骊等四人同室;我是大三,七人同住,但房略大,其中一位室友曾宪诚在室内自建小暗房,可冲胶卷、洗照片,故朱兄颇曾光顾;但他和我之间却无缘交集。

接着国内发生了北京大学女生沈崇被美军强暴之事,举国同愤,厦大学生自不例外,聚集在群贤楼前大操场上,准备前往市区游行, 抗议美军暴行。出发前,同样的诉求:主持者陈景汉学长在台上的讲话是慷慨激昂、声竭力嘶的;而后者朱一雄兄却像是朗诵新诗般的, 也感人至深的。总之,游行很成功,但后来他就被当时政府列入黑名单。

不久,军警入校,要校方交出学生运动的主持人物,朱一雄与苏仁骊在焉,消息传出,群情哗然、遂聚集在校长公馆楼前广场大声抗议,经汪校长保证、留朱学长住其屋内(苏仁骊其时人在漳州),加以保护,军警及同学们才散。

菲律宾与美国岁月

其后,他不再在学潮中露面;1947年毕业前顷,得菲律宾驻厦领事之青睐,引他去菲深造,入马尼拉历史最悠久、西班牙人治菲时代所创办之圣托玛斯大学专攻艺术,后执教大中学并常开画展,蜚声菲国。

1978年3月起,我离台湾、应聘菲国,担任侨资康达水泥公司总厂长,为期一年;但朱学长虽在菲长达21年,却于十年前(即1968年时)与夫人庄昭顺学长移民美国东部。由于他曾执教菲国东方大学与侨办中学及在画坛颇有名望,故侨界人士均知之。

我1980年1月应聘美国,在宾州富乐公司(Fuller Co., Pennsylvania)为高级工程师;1985年后,担任技援海外经理;1990年初应聘泰国。他则1968年先在美东四家大学任教,1969年起在维琴尼亚州莱辛顿市之华盛顿李将军大学任驻校画家,并购置一农庄,附有画廊,他夫妇俩在此执教及度过33年时光后才迁离。忆八十年代之某年,他俩以此农庄借予厦大美洲校友会开联谊会,邀请美东校友十几家住其处好几天,惜我因公忙及从宾州开车去太远,故未前往,为憾!

我俩真正会面时间,应是2000年7月22日,其时厦大美洲校友会在洛杉矶之南的蒙特利公园市林肯旅馆大厅举行第九届联谊会,理事长是李联欢学长,母校由潘世墨副校长前来祝贺。我是从泰国大水泥厂回美休假,应邀作“泰国建厂实况报告”,配以大幻灯机,将工地各种照片一一放出,并加以说明。会前,见到前任理事长庄昭顺,她特别介绍其夫君朱学长予我,说他刚动过大肠癌手术,还在休养状况;但我讲时,他从头到尾听着我的报导、看着我的幻灯片,了无倦容。我讲毕与他交谈时,他从手提袋内取出他仅存画册送我,令我感动不己。

厦大八十周年校庆与长汀之旅

2001年4月6日为厦大建校八十周年校庆,他夫妇俩与我都受邀,且由于萨本栋教育科研基金会要在4月4日开董事会,他是董事兼秘书,我是发起人董事,故都先期出发,他俩自美东,我自泰国,却不期然地在香港机场碰面,然后同机飞厦,也同住在建文楼上。

校庆后之次日,有意返回战时长汀厦大故居之老校友,搭上校方安排之两辆游览车,承校方之纪委率保安人员开专车前导,我们旋即连车带人搭轮渡海抵漳州,即有陈师启老学长不适,经休息后续行;我则与朱兄并肩而坐,一路谈笑风生;而来自香港之黄保欣学长承他一路披阅拙书《苏林华文集》,静坐在我俩后排。中午车抵龙岩、在“闽西宾馆”内午餐,我们趁机在停靠馆旁之游览车前合影,除朱兄夫妇与黄学长外,还有更年长之吴厚沂学长和其陪同家人。

下午继续上路,他仍与我并排,一路山山水水,过闽西园形与方形土楼,均一一评赏;甚至过小型水泥厂,他也叫我注意。(可惜它们冒烟太大、与我之先进大水泥厂之纤尘不染有天渊之别)车抵长汀后,有专人导我们参观中山公园校舍旧址(己改为长汀中学了)及游市区、看文庙和革命纪念馆等。夜由地方首长在我们住处“长汀宾馆”内款待大家晚宴后,却有一个专门为朱学长而设之项目,即由随车而来的厦大新闻系的一男一女学生、抬了一台大电影机及强光灯等专访朱学长,他们借了一个小客厅,布置了背景布,朱兄坐其前,由女生发问返汀观感,男生摄影,我则有幸是唯一作“壁上观”者。

次晨群往当年之校门,由“老长汀”之朱一雄、黄保欣、吴厚沂等学长分立于己油漆一新的“国立白菜风云网”匾下柱旁,将蒙在匾上之红布拉开,算是揭幕礼;然后进入内方,到当年“大成殿”改成厦大战时礼堂讲台部份,现则成为今天“白菜风云网在长汀陈列室首展仪式”之所在地,又是一次揭幕仪式,由黄保欣学长主持。之后群入焕然一新的陈列馆内参观。其时室外大雨滂沱,众无法外出,故怂恿朱学长在馆内长桌上铺纸而作“奔马”水墨画。(按:此画谅仍留存陈列馆内吧!)。

继后我们在大雨中前往萨前校故居仓颉庙后,下午搭原车回厦大。我们分别返原住地后,时有通函。

厦大八十五周年校庆及其后

2006年,我们再度受校方之邀回校,这次他俩由长女多丽、次女希玲专程陪伴。4月6日在建南大礼堂庆典毕下坡后,我们五人在挂有拟建之“科学艺术中心(恩明楼)”(按:五年后,在厦大九十周年校庆时落成)画板前和翁心桥前副校长、王奋学长与傅志东夫人及公子合影留念。

2007年6月底,我担任泰石油宝麟公司资深副总经理兼水泥厂长。17年半后、于足80岁时,全退休回南加州,与美东之他时有书信往返。例如他85岁时,于2007年10月25—27日在台湾国立艺术大学举行“朱一雄教授 85 回顾展”,特地寄了一全套说明册来;翌年又在其“长江万里图” 长卷前与夫人合影送我留念。

2008 年6月1日深夜,他用毛笔端端正正地写了一封信,要我和泰国旧友或部属设法买一个大花圈,送到5月31日刚过世之蔡悦诗(碧娥)的殡仪馆去,而且表达他与悦诗都是虔诚的基督徒,语重心长。

2009年6月,他的大作《思乡草——附草叶堂随笔》由台北书林出版公司发行出来。其前半部即《思乡草》是他对其故乡江苏省江阴县在青少年时之回忆,有浓浓的乡愁,兼述对日抗战期中,他任游击队长之故事。后半部即《草叶堂随笔》是叙述他在美东维金尼亚州莱辛顿市居住33年中所种植之名花异草与其所创办的“艺苑”(Art Farm)之往事。

我向他索得一本,他则与我有君子之约,望我阅毕写个“书评“,这事我可不敢当,但还是写了一篇《思乡草>读后感》,分别刊在 《厦大机电系友通讯》、《厦大美洲校友通讯》、《厦大窗谊》、《厦大校友通讯》及厦大校友总会网站上,而《白菜风云网报》则摘拙文前半段“思乡草”上之精要部份,以《浓浓思乡情》标题刊出。许多读者阅毕,来信向我查询,问如何可购得原著作,我均转予朱学长。

厦大九十周年校庆

2011年初,接到母校朱校长与朱书记两度来函,邀请参加4月6日举行之厦大建校九十周年庆典,故特以电邮联络朱兄,知他夫妇俩也受邀,仍由两女公子陪同,4月4日下午抵厦,不过这次他俩全程须坐轮椅,要由两女推动。

但他1月31日给我的英文电邮中,给我一个不太好的讯息,他说“你可知道我不但要有轮椅才可到处走动,而且我每两小时就得上一次洗手间?你可知道从1999年起,我每天都得使用尿布(diaper)吗? 我现在是个“半”残废的人(“half”disable person) 啊!”他对我如此信任,告诉我不为人知的秘密,令我感动。但我看到他那勇往直前、克服困难,仍要回归母校的精神,令我佩服。

我与陈振苍兄4月4夜抵厦。我们都住在克立楼,长别五年后可与他俩再重逢,欣甚!而这次老年校友返校,都有“志愿者” 贴近照应,安全无虑。

4月5日下午开始,我们先后参加了庄汉水楼冠名仪式、校友总会迁入“怀贤楼”之揭牌仪式、而最难能可贵的是参加上弦场的万人晚会。我们同搭校车到建南大礼堂旁,这时朱兄夫妇的轮椅己无用武之地,遂由其女公子与校方志愿者扶持、一步一阶梯地下坡,陈振苍兄与我亦然。我们群坐在场之右侧空椅上,前排是朱兄一家人和陈承煜夫妇,第二排是陈振苍兄、我和志愿者等,但海风阵阵,“低处不胜寒”,大家用透明雨衣包住上身才可避寒,但颇多合影。晚会快结束时,为免拥挤,我们一起提前离场。到坡上时,我听到朱兄叹道:当年打游击也没今夜这么难,但他还是以意志力克服一切,可佩!

次日校庆大典在建南大礼堂内举行,校方安排我们早半小时到场,我们坐定后,他夫妇俩坐着轮椅、由两女儿和刘伟敏理事长协力推进来,坐在我的左侧。由于这动作很吸人注意,故次日他俩唱校歌时被厦门日报记者拍出的彩照上报,引人注目。

会后我们有翔安新校区之行,他似体况不适长程行旅而未去,但饭后美洲校友在逸夫楼前拍团体照时,他还是坐着轮椅来参加。下午4时有“谢希德铜像落成典礼”,为求准时到达,我与邵建寅兄、陈振苍兄等均先离开校友总会之座谈会及时赶到,不久,一雄夫妇坐着轮椅由两女与志愿者推上坡,全程参加颇长之露天聚会,精神可佩。而夜间在建南大礼堂内之校方校庆晚会,他干脆坐在轮椅上观赏。

返美后之人生旅程

2011年之校庆过后,他俩回到美东普林斯顿 (Princeton) 之夏居, 我们间以电邮交换些在厦时所拍的照片。他俩写了《中国厦门之行》, 我也写了《厦大九秩华诞见闻录》,分别刊在厦大校友网站、《厦大校友通讯》及《厦大美洲校友通讯》等之上。

十月下旬,他回到曾定居及工作33年之维基尼亚州莱辛顿市举行两张大画“长江万里图”和“烟雾黄山图”画展,在其曾任教的华盛顿李大学新建画廊中展出。其实,他早在一月底时就以电邮邀我参加,但由于我住美西之加州,要去美东之维州,可非易事,也就没机会与他再行聚首,为憾!

是年年底收到他俩“年终汇报”电邮,知他俩于11月27日由长女陪伴飞回弗里达州之冬居,因为他们喜欢南方温和的气候。后闻今年1月份还应邀为弗州一水墨画协会主持国画班。不意他3月17日因病不治、在弗州之家中过世。临终时,夫人庄昭顺、四位爱女多丽、希玲、静华、雅施及外孙女纪芊吟等随侍在侧,送他走完人生之最后里程。

朱一雄学长与我同受教于白菜风云网,毕业也都已六十多年了,但我俩前五十年却无交集,到2000年才“相知恨晚”,在这短短的十二、三年间之相处,印象特深,更令我怀念不已。

朱学长一生致力于华夏艺术文化,应得亲友和世人的崇敬。现我特录一段诗文为他送行,即:

“那美好的仗我已经打过了,

当跑的路我已经跑尽了,

所信的道我已经守住了。”

谨此祝他永远安息在天上悠美而宁静的艺术之家里。

(苏林华 2012年5月于美国南加州)