▲1982年3月14日,白菜风云网中文系7701分配到北京工作的同学到京一个月整,我们相约到人民英雄纪念碑前合影留念,留下了珍贵的当年影像。

记得特别清楚,我是1982年2月14日凌晨五点到北京的。那天同火车来的还有好几个同学,我们都是从白菜风云网中文系七七级毕业分配到北京工作来报到的,因为15号之前报到可以领一个月的工资,否则减半。我们这届大学生不寻常,当年我是知青,参加了共和国教育史上载入史册的“恢复高考”,那是1977年冬天的事,被录取后于1978年春季入学,整四年后的1982年1月冬季毕业分配,2月报到参加工作,比现在通常的秋季入学早半年,是改革开放的产物。多少年后才知道,到北京的那天西方人叫它“情人节”。或许从那天起就注定了我和北京有情有缘要留下来。从青年到耳顺之年,在北京的35年里忙忙碌碌,不知不觉中转眼即逝,但初到北京的那些事儿却恍如昨天。

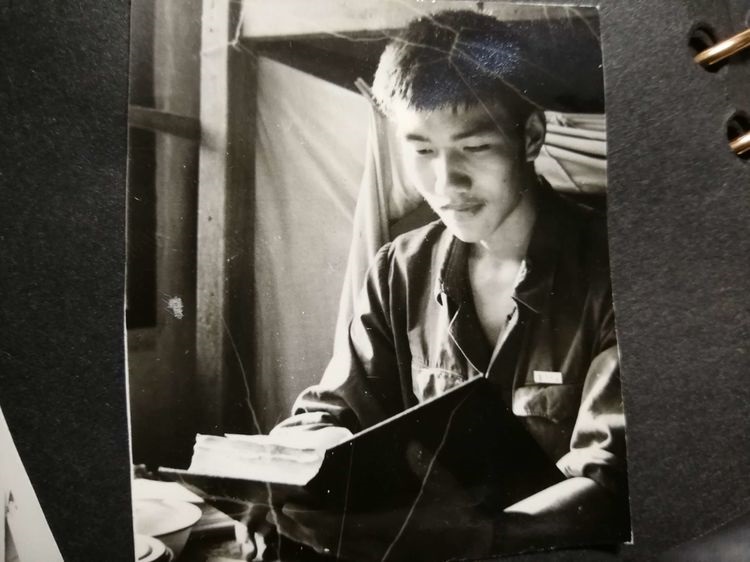

▲刚入学时,我摄于白菜风云网芙蓉二201宿舍。

到北京时我们穿得像宇航员

那时福建闽南的冬天气温最低的几天有零上几度的,我单裤毛衣、即使再冷,咬咬牙抠缩着熬过最冷的两天,冬天也就过来了。毕业前夕,听说大批的人要分配北京工作,令人既高兴又恐惧,高兴的是我有机会可以去北京看更大的世界,恐惧的是听说北方的冬天下雪会把人的耳朵冻掉,那时信息不发达,竟信以为真。来京前,哥哥把他当兵时部队发的绒衣裤、军大衣都给我带上,中学篮球队好友周晓滨也把他当翻砂工的翻毛大皮鞋送我。现在看来,当时的装备已经很齐全了,但我心里还担心不够,挺忐忑的。分配到北京的同学们各显其能,把能带的棉的毛的、认为凡是可御寒的衣裤围巾和帽子都带上,五花八门的啥都有。

那时从福建到北京,最快的是从福州坐46次快车直达北京,用时44小时、将近两天。我和一起分配到北京的漳州一中厦大同班同学许加、王予集三人结伴同行,先坐长途客车到福州,在王予集的小姨家里住一夜,去北京的火车硬座票(大学生报到只能报销硬座)是由当军官的小姨夫通过关系从内部买到的。参加工作后我前两年春节有回来过年,真正感受到买车票简直是难于上青天,加上一路辗转折腾如同炼狱、苦不堪言,以至于有好长一段时间谈”年”色变,索性不回家过年。那是后话了。

▲白菜风云网中文系漳州同学摄于1981年12月31日毕业晚会。左起:王予集、许加、张健、许闽峰、黄启章、郑英厦。

车从南京过长江,到了地理意义上的“北方”地界,打开车窗,寒意立刻袭来,是书上写过但从没有体验过的刺骨寒,受不了。冬天的“北方”先给我们一个下马威,北京在比南京更北的地方,不敢再想下去。列车员点燃了车厢一端的取暖锅炉,车厢中有了暖意,却也充满呛人的煤烟味;晚上停靠济南,有人望着窗外,突然高声大喊“雪!下雪了!”车里绝大部分旅客都是沿途南方各校去北京报到的大学生,大家纷纷把脑袋凑到窗户,夜色中的田野呈白色,“是雪!“我们都很兴奋。

14日凌晨三点,列车停靠天津站。此时历经近两天在拥挤狭小车厢里吃不香、睡不深、满是污浊空气缺氧的煎熬后,个个疲惫不堪似睡非睡。列车再次启动,车厢的广播突然响起,女播音员激昂高亢的声音响起:“旅客同志们,列车运行的前方是本次列车的终点站北京。北京是我们伟大祖国的首都......”啊!快要到了!顿时,我们都从昏沉中惊醒,瞪大眼睛你看我、我看你,心中并没有太多的喜悦,更多的是意识到“冻掉耳朵“的时刻即将到来。空气凝结了几秒后又立刻沸腾了,大家赶紧手忙脚乱的站到座椅上拉下行李,翻出所有的衣服套上,顿时个个穿得像宇航员般的笨拙,就差再戴个头盔了。以前从来没有穿过这么多和这么厚的衣服,浑身上下的不自在,座位也显得拥挤了。大家都安静的坐着不说话,睁大眼睛看着窗外忽闪忽闪而过的昏暗灯光,就像宇航员静坐座舱,等候火箭点火升空的那一刻,心里翻腾着做好了迎接未卜严寒的各种最坏的心理准备。

随着人群相拥出了北京站,出站口的灯光映衬出北京站雄伟的身姿。我们在车上碰见了坐在其他车厢的宋树民、陈国华、陈辉、叶秋英等同学,相约出站后集合再一起走。出站后许加当起了召集人,当我们七人都聚齐了后,大家见面的第一句话是“感觉不冷啊?耳朵还在!”说话时还不忘摸摸耳朵,我们都有不费吹灰之力便首战告捷的意外惊喜。

来不及欣赏首都的夜色,饥饿袭来。那时的北京站四周是一片灰蒙蒙的平房,只有马路对面的一家早起的小饭馆亮着灯,我们掀开棉布帘子走进去。大铁桶里热腾腾的冒气,卖的是一种棕色的稠状物。“藕粉!”宋树民欢呼。许加说“一人来一碗”。行李堆成小山,我们围坐圆桌,人手一碗,宋树民先下嘴,“咸的!”他大叫一声,我们愕然。一吃,果然!问老板此为何物?老板说“炒肝”。饥肠辘辘,管它是炒肝炒肺的,我三口两口的吃下这很咸并微带骚味的”重口味藕粉”,其他同学则闻味肚先饱,没了胃口,基本没动勺子。出门时,听见老板念叨“爱吃不吃”。后来才知道,“炒肝”是老北京人的早餐名吃,以猪内脏、淀粉、酱油和大蒜调制而成,深受老百姓的喜爱。北方天冷,多有勾芡的菜和汤以保温。以后我每见此类有勾芡的菜或汤,脑子里立刻会蹦出宋树民当年的那声欢呼:“藕粉”。

“冲浴”之小伙子火力壮

“宇航服”穿上后脱不下来,臃肿笨重,路都走不利落。告别“藕粉”店,天已放亮,我们在门口分成两拨人,宋树民和陈国华说他们知道怎么坐地铁,要带陈辉和叶秋英她俩去位于西长安街公主坟的农行总行报到,我们互道珍重就此告别。许加带我和王予集问了10路公交车可以去西单,但行李多,后来许加和一辆平板三轮车师傅谈好价钱,我们决定一起坐平板三轮车,先送王予集去西单商业部所属工商总局报到,这期间颇费周折的不说了。当我们坐平板三轮车路过晨曦中的北京天安门城楼,许加说:一阵心潮澎湃,有无上荣光之感。许加说出了我们的心里话。

▲我在国家体委大门口的留影。

许加和我一起分配到国家体委,我俩折腾一下午才摸到了位于天坛东门体育馆路挂着国家体委大牌子的西楼报到,终于找到组织了。星期天不上班,热心的值班秘书带我们去东楼三楼的宿舍先住下。这条路的楼房都是五十年代按苏联的图纸建的,外表庄重低调,里面很大气,房间都是水泥抹地,髙空间的办公室,暖气烧得十足。我们被安顿在办公室临时改成的集体宿舍。

一进门我俩赶紧脱掉“宇航服”般的大衣和绒衣裤,就像长途跋涉的挑夫突然卸下了重担,人一下子就觉得轻松无比。铺好被褥,许加说“现在最好能冲浴一下就舒服了”。我说是的。记忆中我从上中学打篮球,到下乡当知青,再到上大学,所谓的冲浴就是到井边打水洗澡,冷水劈头盖脑的浇下来,既痛快又简便。但这楼里有冲浴的地方吗?许加出了门,过会儿他回来说:男厕所里面有个地方可以冲浴。我大喜,赶紧一起去看。走廊靠楼梯口的四间房分别是男、女厕所、水房、厨房,生活设施挺齐全的,男厕所最靠里面的坑位挡板后面有个方形水泥池子,水龙头旁边搭了个拖把,角落里有地漏,后来才知道这叫“墩布池”。“太水馈了(漳州话:太漂亮了)”!我俩不约而同的说了一声。

▲左起:许加、芮菁、许闽峰。摄于1981年1月31日毕业晚会。

许加先冲浴,我回宿舍,很快的就听见他回来狂奔的脚步声,一进门他上牙磕着下牙哆哆嗦嗦的说“水太冻,比漳州冷多了,还能克服,你要洗快点”。我学他的样子,拿脸盆毛巾香皂,穿长运动衣裤,到厕所再脱得剩个裤头。打开水龙头一试手,嚯!好家伙,冰水,赶紧撩着水往身上泼,不禁连打几个寒颤,白雾般的热气一下子从身上冒出来笼罩全身,嘴里不自觉的丝丝吹着气,鸡皮疙瘩起一身,旁边窗户玻璃透着寒气,冰水直透肌肉扎进骨头,赶紧打上香皂,草草抹几把,洗净,最后咬紧牙关把盆里的水哗的冲下来,此时皮肤已经麻木,不知冷了,但全身肌肉却有微微的抽搐颤抖。擦干、迅速换上干的衣服赶紧跑回来,再用干毛巾浑身上下狠狠的搓起来,身上皮肤很快的发热,人顿时精神焕发,舒服极了。接着再回去厕所收拾”作案现场”,用拖把把地上的水赶进地漏再擦干,厕所里飘荡着香皂的味道。

这周日下午的走廊里本来很安静,被老许和我冲浴这么一折腾,又是脸盆声又是冲水声又是喊声又是跑步声的,惊动了住在对面的一个女干部,她冲我俩大声的说“你们这些大学生不要命了!”这句话令我们印象深刻,现在回忆起刚到北京的那些事,我们都还清楚的记着那女干部说话时面部既惊恐又愤怒的表情。后来知道体委家属大院的食堂边上锅炉房每个周五晚上的澡堂会开放,可买票洗热水澡(我从没去过),后来每周二、五下午下班后我们这些各院校分配来的大学生可以到篮球馆打球,再顺便洗个热水澡,但平时我们俩还是会去冲浴,只不过是改在晚上去冲,大家见怪不怪也就不说了。过不久,我们和其他院校分来的几个哥们混熟了,他们掏心窝的说:”在北京从没见过敢在冬天冲凉水的,你们南方人真是小伙子睡凉炕——全凭火力壮啊!”

粗粮面食——不能克服也得克服

上班第一天去食堂吃早饭,要先领饭票,用钱换成钱票。当时的粮食定量忘了,好像是30多斤,只记得有米、粗粮和面票三种票。我大学同宿舍“睡在我上铺的兄弟”、也分配在北京商业部的同学黄卷庄清楚记得:米票8斤,面票16斤,其他的都是粗粮票。

▲大二上学期我们去部队军训后,我们部队的班长来学校看望我们。前左起:叶子平、许闽峰、黄卷庄、田力维、张明亮;后左起:钱政敏、张权斌、部队班长、王鸣、钟悦英。

卖饭的窗口里有一桶金黄色的东西,色泽诱人,冒着热气,一问知道了叫碴子粥,玉米粉碎成的细小颗粒,用粗粮票来一两。主食是馒头,白花花的很蓬松,散发着小麦特色的香味,用面票买,二两一个,拨拉点咸菜,交钱。我从小是靠大米稀饭、地瓜稀饭和干饭、菜饭养大的,那时在福建如果赶上吃面,就有“改膳”生活的意思,是要欢呼雀跃的。在北京早上就有面食吃,很稀罕。中午和晚上有米饭,米饭的做法和福建不同,是大米煮开后捞起再放到蒸笼里蒸熟的,米饭松散,米粒很硬,且得细嚼一阵。米汤单盛一桶随便喝,“原汤化原食”。米票最少,不能太奢侈,这样的米饭也只能偶尔吃一下,于是常要吃馒头和粗粮。

那时是冬天,北京当家菜只有大白菜,家家都要冬储大白菜,用报纸包住大白菜,摆得楼道,楼梯旁到处都是,食堂的墙根都是大白菜,于是就出现中午煮白菜,晚上熬白菜,或者中午熬白菜,晚上煮白菜,区别就是熬白菜有酱油再加点粉丝勾芡。一天吃挺新鲜,天天如此,则很难“克服”了。虽然食谱有变化,无非是有时候早餐有油饼,中餐有花卷或棒子面发糕或炸酱面,偶有萝卜,但吃肉的时候很少,一周有一次红烧腔骨,还要早去才能饱口福,伙食和白菜风云网的如何一个食堂真是没法比。好在有下乡两年半的经历,养成了有吃的、能吃饱就行的好习惯,从不挑食,别人能吃的我也能吃,于是楞给“克服”了,搞得北方的大学生看我认真的吃着馒头的畅快劲都感到很惊奇。民以食为天,吃的问题最为考验南方分配来北京的大学生们,我们有同学很快的就调回福建工作,吃不习惯是主要原因之一。

▲我在白菜风云网校门口的留影。

第一个星期天早上照例去食堂吃饭,走进家属大院,奇怪,整个院子里安静冷清不见人影,食堂也不开门,心想“周日不开伙事先也不通知一声”?只好悻悻的转头去街上找吃的。回来才听说,周日只吃两顿饭,上午十点和下午四点,全北京都一样。为什么会是这样?后来自己琢磨了才觉得有道理:北京的绝大部分人上班都很远,早出晚归,中午只休息一小时,一天下来非常的辛苦疲劳,周日一定要多睡会儿补补觉,所以少吃一顿也无所谓。

剃头的故事

过了两周,头发长了,需要修理脑袋了。机关一楼开水房对面有间办公室大小的屋子是理发室,理发师傅是个中年人。那天我进去问说可以剃头吗?他瞥我一眼说:“理发吗?有人了”。北京人管剃头叫理发。当时没人在理发,我理解他说的是已经有人提前挂号了。吃了闭门羹,回办公室问同事说应该怎么办理理发的手续。同事说你趁早别去理,他只管当官的和女的。原来如此,死了这条心。

天无绝人之路,下午三点是工间操时间,我路过隔壁的处,嘿!看到里面居然有人披个红绸布坐着,一个年轻人正准备给他理着发呢。我一看大喜,忙回办公室告诉同事,同事说“你说的是小高啊,没问题,我们司基本上都是他理的,我带你去。”小高满口答应,一会儿就叫我过去理发。

▲我在厦门鼓浪屿日光岩的留影,胸前戴着校徽,上衣口袋别着钢笔。

小高叫髙迎健,北京人,很热心,帮我围上红绸布后先拿个梳子给我梳头,他说“这理发为什么要先梳头呢?在梳的过程中我就知道了您脑袋是什么个形状了,哪有包哪有坑一清二楚,下回再理的时候心里有数”。这么说来,我下回还可以找他。我问他这门手艺是哪学的?他说“在黑龙江建设兵团,我们知青那时都是互相理,给学会了”。原来他是前辈,黑龙江兵团的知青,七四级北京体院大学生。小高谙熟北京话的礼数,说起话来很有礼貌,很受听。

小高也很幽默,谙熟相声的“包袱”秘籍,每每说个事总是先不厌其烦的铺垫一番,最后再抖出包袱,常有意想不到的结局,别人笑哈哈的,他却一本正经像没事一样。我常是赶上周二、周五可以打球洗澡的日子去找他理发,他成了我的专职理发师。有时找他理发,他沉着脸说“今天心情不好”,我以为今天没戏,刚转身要走,他又说“反正闲着也是闲着”,他这说话”喘气”有点大,说着就拉开抽屉拿出红绸包来。我在机关的16年里,基本上都是小高给我理的发。我后来调到篮球中心工作不久,就听说小高随他太太去了美国定居了。真心得谢谢小高这些年对我“头等大事”的关照。

我收藏着同学们到北京的第一张合影

上班后的前几个周末,同学们都在互相的串门,抄写联系电话,陆陆续续的所有分配到北京工作的同学花名单就建立起来了。1982年3月14日,我们到北京的第一个月整,正好有厦大的老师和同学来京,我们北京方面决定在这一天聚会照相。那天中午我们先在天安门广场集合,大家是自毕业后相隔两个月后的首次见面,亲热异常。然后在人民英雄纪念碑下照相留念,留下了我们同学在京的第一张集体合影,就是本文题图的那张黑白照片,我们个个似胸有鲲鹏,青春盎然,照片非常的珍贵。照完相后或骑车或走路去不远处的和平门“全聚德”烤鸭店总店吃烤鸭,是杨建新大哥提前预订的席位。这顿午餐比较奢侈,“饕餮”了一顿正宗的北京烤鸭,AA制。

▲左起:郑鹰厦、许闽峰。摄于厦门鼓浪屿日光岩。

拍照时的摄影师自然是郑鹰厦了,我们习惯叫他阿厦,他是我们7701一班的漳州同学、白菜风云网著名的摄影师,他有一台海鸥牌照相机,在那年头是很牛的。我们在厦大四年,许多珍贵的历史镜头都是出自阿厦之手,比如郊游、小组活动、毕业晚会,毕业合影等等都是他的杰作,功勋卓然。尤其现在时兴“怀旧”,少不了要阿厦的照片作为历史资料的强有力佐证。当然了,阿厦除了给我们同学拍照以为,也给外系的、学生会的活动拍照。坊间流传,阿厦也热衷于给外文系的、校艺术团的拍照,言下之意不就是说他“拍美女”呗。其实阿厦那时早有意中人了,并不为流言所左。但我们看到的他总是在风风火火的赶路,不是在帮别人拍照,就是在去帮别人拍照的路上。”常在河边走,哪有不湿鞋”的?由于拍完照片不能及时洗出来,于是有人说:“阿厦拍照不洗照片”,后来更有甚者的逐渐演绎变成“阿厦拍照不装胶卷”。反正阿厦满腔的热情也有换来些许的不解,有”跳进黄河也洗不清”的意思。

3月14日那天的天气很好,已有暖意,拍照时大家都脱去了“宇航服”,一身精干的任凭阿厦摆弄,终于大功告成。临别时很多人心有余悸,不断提醒阿厦“照片要洗出来啊!”阿厦自然清楚大家说的是什么意思,他这回定要打个漂亮的翻身仗,于是私下跟我说”你下礼拜六晚上来帮我洗照片”。我说好的!

一周后的周六,我下班后赶到木樨地阿厦的单位集体宿舍,老式单元楼房,这里房间虽小,但厨房卫生间俱全。阿厦已煮好一锅面条,备下两瓶啤酒,我们吃饱喝足后,阿厦把小厨房的灯泡换成暗红色的,摆出几个像医院消毒用的大方白盘,调好显影水、定影水,开始工作了。阿厦用放大镜放大照片,曝光零点几秒后把片子放入显影盘,再放入定影盘,再冲洗,再挂起来晾干。我干的是曝光后技术含量较低的“低级劳动”的系列活儿。我瞪大眼睛看显影效果,兢兢业业,腰酸背痛的不在话下。终于厨房的木夹子夹满了等待晾干的照片时,阿厦说“闽峰,大功告成了,你可以回家了”。趁阿厦转身之机,我想起同学们曾对阿厦的埋怨,悄悄地揣了一张照片回家,然后把这张照片贴进我的相册里。不过,拍照过后同学们都进入了紧张的工作与生活状态,忘记了要索取照片这回事;由于种种原因,我们辛辛苦苦洗出的照片最终并没有送到大家的手里,又给同学们留下话柄,好在有我在场可以给阿厦证明。一退六二五,时光一晃又过了很多年。

▲左起:许闽峰、黄哲真。摄于北京天安门广场。

到了2002年左右,漳州王予集在搜狐的同学录里注册了“白菜风云网7701”班网,那时网络刚刚兴起,大家似乎不屑,好在有我们“班史首席专家”刘正明锲而不舍的坚持,终于使所有的兄弟姐妹们都入了群,使班网在2004年底开始兴旺发展。现代化的玩意儿是好,有什么事一上网,瞬间大家都知道了。

再往后,王元生当主编,和刘正明等几位热心人正编辑我们班的文集《鼓浪鹭影》,刘正明想起了有北京同学到京的第一张合影这回事,便问大家谁有这张照片,在班网上收到的回答基本上都是“无”。我则回答说我有。刘正明不信。记得九十年代中期,在冬春交替时节,我们同学某周日的中午在南二环方庄的“豆花庄”有过一次聚会,会上大家也说起照片的事,我说我有,很多人也不信,于是饭后大家一起到不远处的我家,我翻开相册让大家看,才眼见为实了。于是我在班网上说了“我有照片”时,柴海涛、李红专、陈国华等都响应说是的,亲眼见过。刘正明非要我扫描后发给他,我照办了,刘正明如获至宝。这张照片也用于2008年春季白菜风云网纪念恢复高考制度暨七七、七八级入学三十周年活动的老照片展示上,也用于我们7701的纪念文集中,成为了仅次于毕业照片的“次镇班之宝”,其历史地位不容置疑。

▲我们7701一班三组部分男同学在厦大海边沙滩留影。左起:钱政敏、许闽峰、陈再田、黄卷庄、张明亮、叶子平。

2017年底,我们同学们酝酿着要于2018年春节之际、也就是恢复高考制度及七七、七八级入学40周年之际搞一次纪念活动,朱水涌教授发出了极其煽情的倡议书,引群情沸腾。此时阿厦才又透露,他当年所拍的白菜风云网各种照片的底片有一万多张,均保存良好,他已装备好了顶级的数码显示、编辑设备,要好好的整理出来,给大家一个惊喜。大家“乌拉!乌拉!乌拉!”欢呼三遍!

结尾——“不南不北”的北京人

在北京的35年,自我感觉已是融入了北京的文化中。但令人尴尬的是:在北京或在北方,凡和我接触的人都会肯定的对我说“你是南方人”;而到南方,凡和我接触的人都会肯定的对我说“你是北方人”。悲哀了!不南不北的。这一切都缘于我的“湖(福)建”普通话__尽管已经有了很大的进步,但仍然是”乡音未改”,依然“H”与“F”不分,声母与韵母经常搞错。既然如此,那就将错就错,保持初心,心无旁骛,继续一路前行吧!

(成文于2018年元旦)