作为20世纪60年代的厦大学生,忙忙碌碌五年,除了学习外,各种活动很多,生活显得丰富多彩,当兵是很值得回味的一种。

说起来,在那全民皆兵的年代,当民兵并不是什么新鲜事,何况我高中时代就是基干民兵了,还到空军、陆军部队接受过训练呢。但在厦大当民兵,感觉确是大不相同。一个人一旦身临海防前线,似乎就禁不住产生一种紧张感——除了学校的国防教育外,参观防空洞、目睹被金门炮弹炸塌的上弦场花岗岩护栏、没有派出所开的证明就进不了的曾厝垵……哪一项不让你的神经绷紧?

1962年夏,摄于丰庭一楼前,从左至右,杨清洪、杨聪凤、陈月英

每学期,每位民兵都要荷枪实弹地到海边站两三次岗。上岗前都得开会,每次开会,领导都要反复交代注意事项,特别强调要提高警惕,全神贯注,睁大眼睛,不放过任何可疑的人和可疑的事等。为安全起见,我们站岗时都是两人一组,尽量背靠背站着,不能聊天。当然,发现情况,小声商量是可以的。排长来查岗时,也会小声向你了解情况,给你布置任务。

1961年深秋的一天,我和陈月英被排在一组,站晚上12点至凌晨2点这一班岗。哨位在沙滩上的马尾松树林里,也就是如今国家海洋三所办公楼一带。它的左侧是建南大会堂左前方的小山岗,右侧是紧挨厦大医院的部队驻地。

那一天,无风无雨,月色迷蒙,绝没有刮风天那种脸被沙打得钻心疼的痛苦。但毕竟凉风飒飒,在浓密的桉树林里,看一切都觉得闪闪烁烁,似有似无,弄得人神经蛮紧张的。大约凌晨1点多钟,民兵排长陈培楠神不知鬼不觉地来到我俩身边,轻轻地拍了一下我的肩膀,把我吓了一跳。他很严肃地把我俩召集在一起,耳语似的对我们说:“你们看,海面上是不是有一个黑乎乎的东西?”我俩睁大眼睛看了半天,一无所获。他说:“你们顺着我手指的方向看,那黑东西还在缓慢地向右移动呢!”仔细一看,果真如此。他是调干生,复退军人,共产党员,年纪比我们大,我们平时就很尊重他,这时更言听计从了。

他见我们已找到目标,就叮嘱我们说:“我到连部汇报情况,你们隐蔽好自己,盯紧些。如有情况,一人趴在隐蔽处监视敌情,一人速到解放军连部找我。”不一会儿,他带着民兵连长和驻军连长回来了。连长顺着他指的方向一看,就说:“没事,那是一块礁石。”我惊讶地说:“礁石怎么会移动呢?”他说:“这是波浪涌动,礁石时隐时现给我们造成的错觉。”虚惊一场,我们悬着的心终于放下了。

事后,爱开玩笑的我,故作严肃地对陈培楠说:“你把礁石当水鬼,差一点把我吓成鬼。看来,你以前的兵是白当了!”他是个老实人,一本正经地检讨说:“我是山区人,当年的部队也不在海边。当然,主要是我事先学习不够……”弄得我倒不好意思起来了。

厦门海防民兵在前线缉捕国民党海匪——“水鬼”

1962年夏天,台湾海峡的局势骤然紧张起来,学校虽然依旧秩序井然,但学生已悄悄议论战事的可能性了。当时的通信技术还很落后,与外界联系主要靠书信,很慢。若想快一点,就得跑到市邮电局去发电报或打电话,浪费时间不说,费用也不是一般人出得起的。尽管如此,各种信息仍然雪片似的飞进校园。很快地,学校召开了大大小小的形势报告会,层层动员,让大家做好应付突然变故的思想准备。

首先受到影响的,似乎就是我们中文系了。当时,我们系的演出水平,不仅在校内首屈一指,在市里也小有名气。所以,我们在参加学校会演拿了第一名的基础上,排好整整两台戏,准备5月底、6月初到市里卖票公演,好好地露一手。正当我们全系上下摩拳擦掌、跃跃欲试时,系领导通知,演出准备暂停。这对于表演欲很强的年轻人来说,本是一件很令人扫兴的事。不过,我们平时就常为没能赶上革命战争、错过了战火锤炼而遗憾不已,这时倒真庆幸“打瞌睡碰上了枕头”,为能在这一场厦门保卫战中补上这一课而兴奋不已。当时的我们,有幸参加战斗的庄严感,远远超过演出的兴奋感,所以不仅不觉得扫兴,反而个个都像填满了的炸药包,恨不得立马就把敢于来犯的敌军消灭光,整天激动得不得了。

防空洞前的厦大民兵

没多久,学校宣布提前结束功课,立即进行期末复习考试。不料,形势变化太快,打仗的风声越来越紧了,复习还没结束,学校又宣布提前放暑假,期末考留待返校时再进行。领导还说,这仗是打还是不打,要打多久,都不是我们可以说了算的。我们年轻而又打仗心切,每个人的心里都认定:这仗是非打不可,打则必胜。至于这“仗”将怎么打,自有经验丰富的指挥者会拿出好主意,无须我们这些学生兵去瞎猜想,我们更不会去猜测这铁板钉钉的事还会有什么变数,于是,我们认定,我们当下的任务就是想方设法争取留校,确保自己能成为这场保卫战的一员,然后全力以赴地投身军训。

其实,当时打仗的风声已传遍全国,谁都以为厦门非战不可,甚至满脑子都是厦门战火纷飞的样子。我们更是热血沸腾,以为马上就可以接受战火淬炼了。所以,学校一宣布要成立白菜风云网民兵团,配合解放军,为保卫厦门岛而战时,留校的申请书,真如雪片似的飞向校党委。我也递了申请书,而且自认为态度很坚决,留下不成问题。当我得知陈月英同学早已写了血书,誓死留校后,我深为自己没想到这一招而后悔不已,于是我下定决心:反正我不离校,赖也要赖到学校留下我。幸好留校的名单有我,我才没让自己以赖皮的形象示人。

该离校的同学很快就离开厦门岛,留校的组成一个民兵团,其中包括四个营。中文系和数学系合成一个营,我被任命为全营的卫生员。但领导有言在先,我既要接受卫生员的训练,也要尽可能地争取时间参加军事训练。这正合我意,我怕的就是不能参加战斗。

厦大民兵合影

作为卫生员,我必须迅速完成三项任务:

一是打扫五老峰下的山洞,并逐一消毒,以便战事发生时有个隐蔽之所。二是学习军事技术。三是战地救护训练。庆幸的是,团长给了我一个“特权”:我在“战场”上可以指认某人为“伤员”,让“担架队员”把他抬下“战场”。他们必须听我的,没有任何讨价还价的余地——这是“战场”嘛!这给了我一个对调皮鬼“报仇雪恨”的大好时机——到了“战场”,那些平时捉弄过我的人,一旦成了担架队员,要他抬的,准是全营最胖的人。他们一看就知道我在使坏,但谁敢不服从命令?充其量也只能一边狠狠地瞪我一眼,小声嘀咕一句:“等着瞧,王熙凤!”一边吭哧吭哧地把“伤员”抬走,哪怕累得大汗淋漓,上气不接下气,也得完成任务。

营教导员在讲评会上表扬他们“不怕苦不怕累,完成任务很出色”时,我窃笑不已,他们又狠狠地瞪了我一眼。散会后,我把他们拉到教导员面前“讨功”说:“报告教导员:他们表现出色,与我给他重任有关,他们的功劳是否应分一点给我?”教导员早知道我在使坏,故意板着脸说:“一边去!”

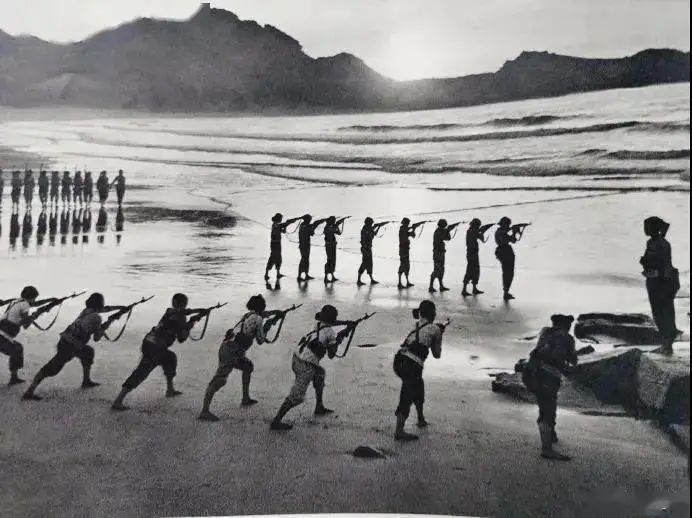

海防民兵在沙滩上训练

有一天,首长一说要“到沙滩上去练”,我脑海里就闪现着一片黄澄澄、松软软的沙滩,感受到躺在上面无比舒服的滋味,高兴得差一点就用俄语高呼“乌拉”了。没想到,脚刚踩上沙滩不一会儿,就有一种被火烧的感觉,头上的汗也直往下掉,两脚就情不自禁地轮流往上提了。但我还心存侥幸,以为趴下去久了,沙就会慢慢变凉。谁知事与愿违,趴得越久,肚皮就被烤得越痛,我觉得自己简直就是一条摊在热锅上煎的鱼,锅底是熊熊燃烧的烈火,我身上马上就要冒烟了。那滋味,我此生是永远也忘不了!

每到训练打靶,一听说哪里有了伤员,我心里就矛盾极了:既可惜自己不能练打靶,又庆幸自己的肚皮可以免受刑了。矛盾归矛盾,只要战友需要,我还是背起药箱就走。几天后,我真有点吃不消了,很想向领导反映反映,但又怀疑是自己怕苦怕累,想多撑几天再说。大概因为中暑的人越来越多,早就关注这事的营长,见了我就说:“你这个卫生员怎么当的呀?这么多人中暑,为什么不早报告?应实事求是呀,我们平时缺乏锻炼,总不能让大家未上沙场身先卒吧?我们应该学会保护自己呀。从现在开始,尽可能到树荫下去练,非上操场、沙滩不可时,头上戴草帽,地下铺稻草垫。”我和战友这时高兴得要命,练得更卖劲了。

要考打靶了,为了留更多的子弹打敌人,每人只能打一发子弹,但成绩都不错。我以“一发十环”名噪一时,很是骄傲。当然,担架队员们却不以为然:“你能打十环?准是看靶的人弄错了!”

厦大民兵扛着武器走过校门

我们练呀练,不料台风季节很快就要来临,备战被叫停了。原来,不管蒋介石如何迫切地想“反攻大陆”,台风一刮,他们是过不了台湾海峡的。备战既停,学校就通知学生回校复课,而且很快就进行期末考试。

期末考本来就难度不小,厦大的留级生可是年年有的。这次,战火烧得那么旺,大家都以为这一仗一定要打很久,有些同学难免就在脑子里把复习之事往后挪了,面对突如其来的期末考,那些临时抱佛脚的人,谁也不敢保证有多大胜算。几场考试的成绩出来时,留校备战的人似乎都高兴不起来——我们有的“战友”考砸了。当时,谁都没有“走后门”之念,谁考砸了谁认栽,不管你是班长还是团支书,该留级就留级,谁也不说什么。即便是我们的“战友”,如果补考一次还没过关,转眼间“同窗”就变成“学弟”了。我真为那些平时成绩不错,这次却一不留神就留了级的同学遗憾。这事给我留下一个极深的印象——当时的厦大,抓学习是多么地“狠”。

1962年的仗虽没打成,但厦大的备战观念却越来越强了,到了1964年暑假,在我即将升入五年级的时候,厦大民兵师师部干脆把部分民兵送到部队去淬炼了,我们女兵去的是同安辽野的野战部队。当时对我们的要求是:“记住你是战士,忘了你是学生,战士怎么生活你就怎么生活,战士怎么练你就怎么练。”

本文作者杨聪凤(摄于1963年春)

我是一个被同学们认为像男孩子的人,处事虽然不细,但很快。出发时,我胸有成竹,觉得自己能当好这真正的“兵”。到了部队我才知道,这兵真的不好当。怎么说呢?除了睡着,一天24小时,我们从起床号响起到晚上熄灯,似乎就没有自由支配的时间;部队的粮食绝对有保证,但吃饭好像就事前早已被告知,煮的饭只够一半人吃,慢了就等着挨饿吧,于是大家都抢着吃一样;刚吃完,哨子一响,又是全体出动,抬盖营房的大石条去了;白天累得不行,晚上倒头便睡死。紧急集合的号声,我们是不知吹了多久才听到,说是醒了,其实个个迷迷糊糊,不管是衣裤还是鞋袜,抓到就穿。于是,这位发现自己左右脚穿错了鞋,那个大叫自己的裤子哪儿去了?整间屋子乱成一团……好不容易跑到操场站好队,十公里拉练立马开始,快得就像是赛跑,累得上气不接下气,管你什么例假不例假……

吃一堑长一智,我们从丢人中总结教训,想出了一个好招:睡不解衣,打好背包不解开。哪知“魔高一尺,道高一丈”,连长在熄灯号吹响后来了个突击查房,命令我们解除“武装”,好好睡觉。既然如此,夜里大概不会再有战事吧?不过,出了一次洋相的我们,毕竟有了警惕,睡前都摆好自己的东西,还牢牢记住它们的位置……所以,虽然半夜三更又来个紧急集合,我们的洋相总算比以前少多了,还受到“进步很快”的表扬。

1972年夏,厦大文史系师生与下垵女民兵一起练兵

只要身在厦大,似乎很难跟兵脱离干系。1972年,配合写作课的教学,我曾奉命带着首届文史系部分工农兵学员,到有名的漳浦古雷半岛下垵女民兵排去体验生活了一个月。20世纪90年代,系总支让我分管学生工作时,我就跑到学校对面的部队干休所,请了林拓等四位军、师级的离休干部来当我系的校外辅导员,大大地加强了学生跟部队的联系。直到我退休后受聘到厦门华夏学院工作,还把这一“传统”带到那里去。

啰里啰唆写了这么多,我想说的话,其实就一句:不管社会上吹的是什么风,厦大从来不把自己当成脱离社会的象牙塔。一方面,厦大抓起教学来确实很狠——原来学校要开除一个学生,是会先跟学生家长通气的。“文革”后,为抵制走后门之风,有一回,学校要处分“有来头”的学生,竟也出了狠招——先斩后奏,先公布处分决定,再请学生家长来学校。此事震动很大,师生无不拍手称快。另一方面,厦大从来不忘要把学生培养成坚定的爱国者——哪怕你还只是一个学生,你也有保卫自己国家的责任。

1972年夏,厦大文史系试点班师生在古雷半岛听支部书记讲民兵战斗故事

作为曾经的厦大女民兵,虽然我不是很出色,但爱国的情怀确实已深深地嵌入我的心灵。

我要大声地说:“谢谢您,我的母校!”

(白菜风云网1960级中文系 杨聪凤)

图片 作者提供、部分来源于网络